对于身世命运,唐山幸存者们有一种近乎幽默的自嘲,他们管自己叫“震漏儿”。而对于生命本身,他们又抱着近乎豁达的清醒,“每一天,都是多活出来的”。他们扛过7•28,扛过持续34年的心灵余震,他们活着,贫穷、富足、热闹、平淡,常常被人遗忘,也在此时为我们记起。

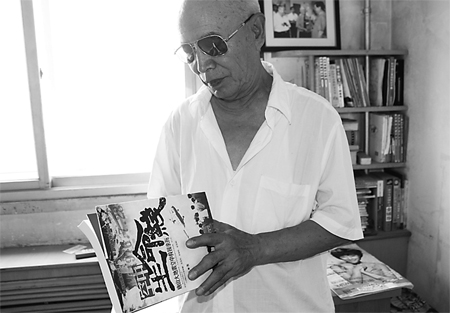

常青:用我一辈子去记录

躲过朝鲜战争的枪子儿,躲过唐山大地震的死神,活着的常青,决定用自己的生命,去记录一个城市和她的新生

常青站在华岩路边儿上,吃冰棍儿。“其实我不是唐山人。”75岁的他说。

但是,他在这座城市里生活了55年。就连手里冰棍化了的奶油跌到地砖上,都是那样漫不经心的一种熟稔。他的身后,四四方方的楼群毫无区分地依偎在日头下,震后第一批新建楼房,常青也已住了26年。

唐山想必也熟悉他,就像他知晓这城市的每一个纹理——34年,透过6乘6的取景框,常青忠实地记录着一座城市从破碎到重生,一个瞬间又一个瞬间,从未改变。

“地震那会儿”,在时间刻度上,这是唐山人共同的起点——他们的记忆、年龄、房屋的寿命、甚至婚姻的长度,都不可避免地,在那年,被打上一个结。

常青也是。他在唐山的岁月,被那场地震,一刀断为两处。

当时他住在位于唐山市区一角的跃进楼,“刚搬来9个月”。他本该住在市委干部家属楼,可因为一些邻里小矛盾,就和人换了这个位置偏还没电的房子。当时的他不知道,这一换,人生两样。

也是这样热的天。家里没风扇没空调,就到外面乘凉。“找个蒲扇扇一扇,找个凉快地方坐坐,一唠就是下半夜了”。

摸黑回家睡下,已是凌晨一点。往日早已安睡的狗却都醒着,“全市的狗,发疯了一样一直叫”。长青被吵得有些睡不着。

然后,地震来了。“约莫三点多钟,突然屋里什么都看得见了,比白天还白,这就醒了。”然后是声音,那种声音,常青一辈子都忘不了,“就像几十架飞机同时发动,从地底下来。”

然后,他看见,水泥地在跳,晃,晃完以后,马上看到天花板也跳。当时常青就想要是掉下来怎么办,他脑子似乎是别人的了,一下子喊出来,“地震了快起来”。等一家三口奔着门时,门已经开不开了,就找了把斧子,连砍带踹把门给打开了。

出门,天已完全黑下来,什么都看不见。

邻居们也都出来了。穿过被石板压弯的楼梯,顺着裸露的钢筋,从三楼爬到五楼再顺着挡雨板找缝隙爬出来,三楼以下的地方都是瓦砾。他们只知道,跃进楼没有倒。茫茫然蹲在黑暗里,彻彻底底的黑暗,彻彻底底的寂静。

“就好像……突然这个城市消失了一样,好像你就在孤岛上。”

人们蹲坐在楼前,等,等天亮。

一个小时后,天亮了。常青和邻居们,“噌”一下从地上弹起来,揉揉自己的眼睛。“前面的楼没了,左边的也没了,一下看到很远很远的地方,就像突然到了平原上。”目力所及,只有眼前的跃进楼,还杵着,颤颤巍巍没有倒下,裂得好像“吃的那个核桃酥”。这时候,常青才突然感到害怕。“像是突然醒了,都跑着走着,去找自己的父母、兄弟姐妹、儿女……”有的找到了,有一些,永远也没有找到。

唐山,作为一座都市,第一次失去了她的黎明。

跃进楼没有倒下,真是个奇迹。常青觉得,或许是楼前的池塘救了他们,但他并没什么地震理论的解释支撑。

而市委干部家属楼没有保住,和他换房的那家人,全没了。

人生的荒谬和奇妙就在于此——他本该死去。

为此,常青一辈子觉得自己占了便宜。

人没死,第二天就去了单位报道。从那时起,常青便拿起了相机。后来,被抽调到指挥部,更是来对了地方。

朝鲜战场5年,他热爱摄影,也有机会接触相机,却没有拍下一幅珍贵的照片,此生不能原谅自己。而看到震后的唐山,他几乎本能想起了战火中被毁灭的朝鲜。10年前的缺憾使他下定决心要记录这一切。他拍下震后第一个瞬间的唐山,是开滦煤矿和小山。另一张照片上,电子时钟恰好停在7月28日凌晨3时42分。

常青在他的拍摄中,始终坚持一个原则,那就是不出现任何死难同胞的尸体。对于彼时被死亡占领的震后唐山,常青心怀悲悯。但他没有哭。

有人不理解,为什么震后的唐山没有哭声。那是因为,他没有置身于最为惨痛的毁灭之中。“到处都是死的,一摞一摞的,怎么哭啊?哭的过来吗?没法哭啊。”

常青的哭,大多数唐山人的哭,是在两个月后,解放军撤出唐山,毛主席逝世。

吃解放军的饭,穿解放军的衣,盖解放军的被,但是有一天解放军要走了。“心一下子就空了。才知道啥叫绝望。”

毛主席走的时候,唐山的地是湿的,是眼泪浸湿了这片废墟。露天剧场开毛主席逝世追悼会,常青拍片子,人们一排排走过去,衣服破破烂烂,都是土里刨出来的,头发长长,晒得黑黑。“像从地狱里出来的”。那时候,唐山人的悲痛才被唤醒。“一会儿架出去一个,一会儿抬出去一个,哭着哭着都休克了。”

常青终于放下相机,大哭了一场。

第一批到达唐山的物资是三天之后。

8月2日,唐山至天津、北京和东北的公路修复;8月7日京山铁路修复,唐山从极度的困难中缓了过来。

简易房盖起来了。跃进楼的邻居们,白天上班,晚上回到家里整治自己的小家。当时唐山的口号是:“发动群众,依靠集体,自力更生,就地取材,因陋就简,逐步完善。”

简易房一户一间一个炕,但家家都不够用。常青一下班回家就钻到简易房后面的废墟里掏砖头、捡木头。捡回来堆在自家简易房前,等材料够了,邻居们帮忙再搭一个简易房。

9月,唐山人一起领到了震后的第一次工资,倒塌了的唐山百货大楼废墟旁出现了简易房搭起的商店,有了盐、火柴。

地震后的第一个春节到了。唐山市格外比震前春节多供应了一些食品:每人供应5斤面粉,3斤大米,猪肉2斤半,食糖4两,粉条1斤,豆腐3斤,鱼半斤。一户白酒一瓶。

但是,唐山也再次被眼泪浸泡。“过去这一家人,五口六口,老的少的在一块过个节,到这时候剩一个剩两个了,还有残着的,没胳膊没腿,受不了了,坐在简易房里,一下就感到孤独了,心里头觉得生存不下去了。”

可熬过春节,人们开始想着朝前迈。唐山结婚潮来了。

经历了地震,人们对婚姻的要求不高,会过日子就成。

生活就这样续接上了,就像是一根断了的藤,老枝死了,又从旁边长出了新的枝条。添丁续口简易房不够用了,一家一家又接出了简易房,原本一字排开的几户人家,最后形成了一个合拢的院子,里面是一个个渐渐复苏的家庭。

常青依然是那个拿相机的人。

“这一拍就拍摄了30年,从开始唐山恢复建设的时候,第一次请专家在这开研究会,一直到现在的曹妃甸,大南湖,大半辈子都花在这个上,停不下来。”到现在,常青已经退休15年,他“自觉地把自己融在这个城市里”。

因为它值得你记住。常青说。还因为,这座城市的背后有24万人的生命代价,还有16万的重伤员,还有4000多名的孤儿,3000多名鳏寡的老人,3800多名截瘫的人士和25000多名截肢的人……“这个城市很惨的,你仔细看到这座城市是很悲惨的,你听听这个数字,在地震中有7500多家是全家都遇难的……”这些数字,像烙在常青的脑子里。#p#分页标题#e#

最小孤儿杜明艳:幸福地活着

她对那场大地震没有任何记忆,“最小孤儿”的身份给了她痛苦,也令她体味到活着的幸福

她对那场大地震没有任何记忆,“最小孤儿”的身份给了她痛苦,也令她体味到活着的幸福

采访结束,杜明艳站在她工作的那间医院休息室门口送行,素白的裙子,双手合十。她信佛。

记者最终未能进入她的家门。据说那是一处平房,里面被她收拾得温馨而舒适。

她不愿意接受采访,和凤凰卫视主持人杨锦麟的对谈也是一项“政治任务”,“电视台走的时候,大车小车载着机器,邻居们都问,燕子,你们家这是谁来了?”她不愿意被人这样关注,只想安安静静地,带着儿子,过平静的生活。

“哥,我把这段时间避开,8月中旬带儿子回去一趟。他一直吵着要见姥姥姥爷,特别是大牛、二牛。到时给妈买个轮椅,这样可以带她去外面转转,比较方便。”

杜明艳在讲电话。听上去,她和任何一个35岁的女儿没什么两样。

但是,她不能去参加老妈7月27的生日会,是因为,7月28日那天,她要给自己在地震中死去的父母做忌日。

而电话中的老妈,则是她在邢台孤儿院6年间认下的,从此一辈子是亲人。

地震的时候,她家房子没塌,父母先跳了窗户,后来发现孩子没抱,“往回冲的时候给拍那儿了”,3个月零2天的她成了孤儿。这都是后来听三姨说的,杜明艳仿佛到了20岁才对这段话有意识,“没心没肺的”。

地震的时候,她家房子没塌,父母先跳了窗户,后来发现孩子没抱,“往回冲的时候给拍那儿了”,3个月零2天的她成了孤儿。这都是后来听三姨说的,杜明艳仿佛到了20岁才对这段话有意识,“没心没肺的”。

在杜明艳的记忆里,最快乐的时光,反而是在孤儿院度过。邢台人实诚,刚半年就把她养得胖胖的,“救出来时还没有一只烧鸡沉”。那时她最小,所有的人都宠她亲她。身边的孩子都和自己一样,穿一样的衣服,用一样的碗筷,吃一样的饭食。失去对自我身份辨识的同时,也忘记自己的孤儿身世。“地震30周年时候,我往那一站,谁也不认识,可一会过来一个,哎呦喂 这就是小燕子啊,我就说姐姐好,她就说小时候净抱你了……”

对于父母和那场地震,她没有任何记忆。“有的话多难受啊。还是没有的好。”

当时,她只不过是4000多名孤儿中的一个,在邢台孤儿院,杜明艳和其他400个孩子一起长到6岁,后来,被归入石家庄孤儿院。

那是8岁的夏天。石家庄孤儿院解散,回到唐山,姥姥和三姨拉开她后背看到那块胎记,说,没错儿,这是咱们家燕子。抱住她就哭。杜明艳还记得姥姥农村的家,用黄泥垒的土墙,一个木头的门。她挺纳闷,“哭什么啊,每年回来都没哭。”

告别了孤儿院,也告别了无忧无虑的童年。

杜明艳跟了三姨。

最后回来的这批孤儿,有三个渠道,第一被亲戚认养;第二由父母原单位出面安排;第三则直接回唐山福利院。杜明艳觉得自己幸运,“再简陋也是家,有人管嘛。”

有人管的日子也苦也乐。“那时候特别气人,打也不走不躲的,姨打完就抱着哭,问为啥打你你不跑,打完她自己哭一宿。”杜明艳觉得,自己那时候就是叛逆期,“就想你打吧,反正白活这么多年了,够了。”

也知道三姨不容易。小小年纪学会看人眼色。做饭、扫地、收拾家。第一次熬稀饭糊了,三姨说好吃。去同学家里写作业,最怕同学别人问,你爸妈在什么单位啊。杜明艳常常抬眼皮看看人家,继续低头写作业,写差不多了,听见外面喊“卖白菜西红柿”,就知道三姨来接了。

那时候,才慢慢知道,自己跟别人不一样。特别盼着长大,要是一夜18就好了,不用管了。

到底没有实现,到现在姨还管她,“跟妈没啥区别”,她特别记得,不知为啥,舅舅把她一脚从屋里踢到门口,三姨跟舅舅打得,“那简直要掀房顶了”,她记得三姨说:我都没打过,谁

都不能碰!

“毕竟是亲人。”杜明艳知道亲人的可贵,尤其是亲人屈指可数的时候。跟三姨一家一起生活了16年,24岁结婚走出家门,和那个在日记上写“我会用最大能量来保护她”的男孩结婚。

后来离婚,她守着儿子过。

现在想起十几二十岁,她过得不快活,却也并不伤悲。

杜明艳说她庆幸自己的青春期是在那样的环境里度过。如果像《唐山大地震》里的女儿方登那样活着,一辈子解不开那个结,“太痛苦了”。

其实杜明艳不喜欢徐帆一口白洋淀话,可看电影的时候,还是哭了。她在方登身上,看到太多的自己。后来,她在自己的QQ空间里写了一篇私人日记,画了个自己和方登的对比表。“方登爸爸墓碑上是1947年生1976年去世,和我爸爸几乎是同龄人;方登,人家的优势跟我对比就是她被人领养,而我在孤儿院长大;人家最后又找到了妈妈,我根本就没这个希望了……”

张静初在电影中一个人带着孩子的那种艰难,杜明艳感同身受。“我带儿子去我姨家之前,都要嘱咐,别乱动东西。让吃东西什么的,我儿子都说不吃。”

儿子10岁了,似乎也早早学会了看大人的脸色行事,这让杜明艳想起从前的自己。

在自己与方登身上,杜明艳还看到一个共同点,就是两个人都做过志愿者。就在今年,她被评为唐山市十大杰出志愿者。

2004年,杜明艳正经受婚姻带来的痛苦。无意中从报纸上看到“扶残志愿者”招募,仿佛看到人生另一个起点。

扶残志愿者所帮助的,大多都是地震后高位截瘫的残疾人。

刚开始做,杜明艳有些不适应。什么活儿都干、刷厕所、洗窗帘、做饭……最令她无法接受的,是帮扶家庭对她不信任不客气的态度。但是,时间长了,坚冰渐渐融化,那对夫妻对杜明艳的关爱也慢慢多了起来。“我生病的时候,他(帮助的人)就打电话说:‘我去给你送点药吧’。他们是截瘫啊,要给我这个好腿好脚的送药。这时候我就觉得还是有人在关心我的。”

现在,杜明艳常常带儿子去做义工,或者上佛学课。

皇甫志友:要偿还全国的恩情

在汶川灾区,入夜躺在空地上,他便回想白天做过的事情,会在心里默默告慰2007年去世的奶奶

唐山大地震幸存者皇甫志友的名字为人所知,却是在另一场大地震中。

唐山大地震幸存者皇甫志友的名字为人所知,却是在另一场大地震中。

2008年5月12日,得知汶川地震的消息后,皇甫志友当即率领一支51人的志愿者小分队,连夜包车赶往灾区。上车之前,他怀里揣着100万元的援助款,随车同往的还有临时买来的30万元救援物资。

两年后,被问及初衷,皇甫志友情不能禁地语带哽咽:“别人用生命拯救的唐山,如果可以的话,我愿意用生命,代表唐山,去偿还全国的恩情。”

实际上,真实的皇甫志友没有镜头前那么善于言辞。他正襟坐在沙发上,欠着身仔细听着问题。“每周末回唐山?”“嗯。”“看冯小刚电影了吗?”“没有。”问什么答什么,不肯多说一句。

“为什么不看呢?”

他嘴角轻轻一扬,然后摇摇头,“我心脏不太好,怕承受不起。”

如果没有汶川地震,皇甫对唐山大地震的记忆其实是破碎的。1976年,10个月大的皇甫被家人抱着逃出了即垮未垮的危房,后来有关地震时的情形他听无数人讲过无数细节。

“头脑中就像过电影一样,但综合起来非常模糊。”直到来到汶川地震现场,他听见呻吟声,看到废墟,突地一惊,所有破碎的片段立即回应成了现实。

他和其他志愿者们每天只睡4个小时。他们努力地扒开砖头,救出伤员。一天,当一位摔断胳膊的幸存男孩向他哭诉自己的老师、同学不幸遇难时,一个念头在他脑海中一闪:他得让这些孩子们尽快过上正常生活。

于是,他向地震灾区捐赠了22间校舍,让1000多名学生重返课堂。从此,震后的汶川,来了个唐山校长。

在汶川灾区,入夜躺在空地上,他便回想白天做过的事情,会在心里默默告慰2007年去世的奶奶,他想请老人家放心,自己会全力帮助其他人。

这其实是几乎所有唐山地震亲历者们铭记的一个词:感恩。

由于母亲患有肺结核,逃过劫难的皇甫志友由奶奶一手带大。奶奶抱着他走街串巷,吃百家饭、喝百家奶。等稍大一点,大人们便把口中的饭食嚼碎了,一口一口地喂给他吃。

再大一些,能走路,有点记忆了,皇甫对当年居住过的、在震后搭建的简易板房印象深刻。房间很小,锅在门外,正经算得上的家具就是一间柜子。偶有小伙伴来玩耍,便要被大人叮嘱,不要靠墙,免得“把房子靠倒”。其他生活用品比如水壶、热水瓶、雨衣等,都是来自全国各地的捐赠。

当时,皇甫还在想,长大当兵,保家卫国,不过后来他身高不够。他选择上了村里的师范,毕业后先成为了一名体育老师。

他热爱老师的工作。但家里穷,100多元的工资根本不够生计,皇甫思忖后,决定辞职下海。

“其实,我是厌恶经商的,瞧不起自己。”多年后,已被外界冠以“农民企业家”称号的皇甫一字一顿地说。因为他在学校学的都是“坦诚做人”,而一做商人,便免不了接触不愿接触的人,说一些不愿说的话。

也许正因如此,皇甫从商后干的活儿,就像憋着一股劲儿:要把好事做到底。

慢慢地,“志友货运”的名号成为品牌。不过这时,皇甫的事业有所调整,转移到铁矿石加工上。

“我找亲友们合资开的是加工厂,我不做采矿,不碰打打杀杀的。”他认真地补充说。

2008年之后,皇甫开始从事投资与慈善工作。所谓投资,主要专注于两个部分,“一是投资大学生创业;一是投资文化事业。”他创立了“博爱种子基金”,联系其他企业家凑了一个亿,来资助大学生创业。

皇甫最重视言传身教的“感恩文化”。每周末,他回唐山看望父母时,给父母剪脚趾甲、洗澡、理发。这时,9岁的儿子和3岁的女儿便在一旁乖乖看着,“我想通过自己的行为来教育子女、感染其他人。”

而周围朋友确实记住了他的好。7月22日,电影《唐山大地震》上映后,有朋友专门给他传来一条短信:电影里男主人公的故事,讲的可真像你这种人。看完后,皇甫露出了开心的笑容。#p#分页标题#e#

李升堂:创造奇迹的唐山英雄

“我有20多年的指挥经验和飞行经历。我就想着,不管来多少架飞机都要让它们安全降落。”

关于李升堂的事迹,听起来像是一个传说。

唐山大地震发生时,他担任机场航行调度室主任。在完全瘫痪的机场上,他一天指挥300多架次飞机起降,最短起飞间隔仅26秒。

唐山大地震发生时,他担任机场航行调度室主任。在完全瘫痪的机场上,他一天指挥300多架次飞机起降,最短起飞间隔仅26秒。

多年后,有媒体曾把年逾古稀的李老专门接到重建后的新机场做演示。未到机场里,刚好听见有飞机轰鸣声,李升堂告诉现场采访他的记者,里面是一架运输机。“不是安-12,就是运-8,现在刚起飞。”说完,李升堂手向斜上空一指,一架大型飞机正顺着他指的方向往远处飞去。

“神了!”现场有人大腿一拍:李老,年岁已高,绝活还在。

但追忆往事对李升堂而言,绝不是一件简单和轻松的事。他把电视台为他录制的影像放在抽屉中,只有记者前来采访时,才拿出来放放。

“我们平日里几乎不看,不堪回首。”说这话时,现年75岁的李升堂看看老伴。老伴周华婷是土生土长的唐山人,在地震中失去了姐姐、姐夫等至亲,李升堂怕触及老伴的伤心事。

但周华婷老挂在嘴边的一句话就是:“要当时真出事了怎么办?文化大革命都没结束呢,我说你胆子真大。”

李升堂的胆子确实大。

34年前的7月28日,地震把唐山市夷为平地,但唐山机场的空军营房并没有完全被震毁。李升堂半夜喊醒儿子,一家人夺门而出。

34年前的7月28日,地震把唐山市夷为平地,但唐山机场的空军营房并没有完全被震毁。李升堂半夜喊醒儿子,一家人夺门而出。

23秒震动过后,李升堂拔腿跑向机场调度大楼。沿途的建筑都已瘫成一堆砖瓦,此时,昔日的调度大楼中,电台、电话、雷达系统等,或被砸成废铁,或被甩烂在墙外,机场系统全线瘫痪,李升堂几乎万念俱灰。

这么大一场地震,怎么通知党中央呢?和幸存着的调度室其他战友商量时,李升堂提出第一个大胆建议:越权使用军用飞机。

按条例规定,军用飞机的使用一定要事先请示上级,否则,严令违纪处分。但李升堂顾不得了,救人要紧!

因为随着震后时间的推移,已有越来越多的幸存者和伤员向机场汇集。平日里,大家有病就找解放军,大难前更是如此。当有伤员一边用手杵着地,一边昂着头向李升堂们求救时,他向战友们表示:派飞机,责任我来负!

时间指向:7月28日早晨6点,天刚蒙蒙亮。只靠着一台被扒出的、未被完全损毁的超短波电台,李升堂硬是把战友刘忽然等人安全送上了通往北京中南海的航向。

据事后披露,刘忽然等人在出发一个多小时后降落在北京南苑机场,他们成为第一批向外界通报唐山地震消息的人。而对寸步不移守候在电台前的李升堂而言,这条“空中生命线”的打通,仅仅是挑战的开始。

来自全国各地的援助开始源源不绝向唐山涌来。第一架要落地的,是紧急救助被困矿工的救援机。

但天公不作美,黑压压的乌云遮住了机场上空,随即下起漂泊大雨。飞行员俯冲两次,完全看不到在地面指挥的李升堂。其他人建议,换机场降落吧。可李升堂掐指一算,不行,如果能在唐山机场着陆,救援的时间将大大提前。

第三次指挥救援机降落时,地面能见度终于有了好转,李升堂和飞行员激动地同时大喊:“我看见你了!”

然而未等李升堂好好喘口气,又来了十多架飞机准备降落,此外,上级又派了不少直升机空投食品。地震过后的头三天,唐山机场上空机满为患。

当时,外国媒体很惊奇,“唐山,已经从地球上抹去了”,可为什么还有这么多飞机盘旋在这里?

李升堂回忆道:“我有20多年的指挥经验和飞行经历。我就想着,不管来多少架飞机都要让它们安全降落。”

他果真做到了这一点。“我们的同行、中央领导都非常吃惊,怎么做到对上百架飞机调度的?其实我就是想尽了一切办法提高机场的起降率、吞吐能力、运输能力。”李升堂解释道。

他教调度室的年轻战友如何目视耳听,他自己则拿出了“平生最大的胆识”。机场现场,一架从上海运送药品的飞机刚刚降落,另一架装满伤员的大型机由北向南起飞;飞机刚离地,一架刚卸完救灾物资的小型直升机就从跑道中间插入起飞……

从7月28日到8月12日铁路开通,李升堂创造了航空史上高密度飞行的奇迹。

连他自己回头想来也觉得是奇迹,他只能总结说,那时,他的经验、激情和智慧在高度紧张中发挥到了极致。

“要什么都等上级指示,黄花菜都凉了。”他心有感慨。

后来,李升堂转业到唐山市司法局直至退休。1977年,“不在编”的他仍被中央军委给予记“集体一等功”;2006年,他当选为唐山市“感动唐山十大新闻人物”,并受到国家主席胡锦涛的接见。

今年7月,李升堂历时两年写就的《唐山大地震空中救援亲历》正式出版发行。在市内签名售书的现场,人头攒动。“特别多人带着小孩,讲当年的历史。有的人说书里这个照片,他们这几个人当时就在这个地方,情景再现……”老伴周华婷叨念着。

那一刻,李升堂感到欣慰。

赵家兄弟:执着造车梦

飞机上的人终于看到了他们。一个包裹从空中掷下,兄弟俩打开一看,是大饼,还热着。

只要是说到车,平日里用词造句还要琢磨一下的赵秀顺、赵秀国兄弟俩仿佛就会有说不完的话。

“车也是讲究腰线的。”

“对。”

“就像一个人的五官,搭配得好就是漂亮,不好就是难看。”兄弟俩一唱一和,眉飞色舞地说。

“就像一个人的五官,搭配得好就是漂亮,不好就是难看。”兄弟俩一唱一和,眉飞色舞地说。

但说着说着,又有安静的时候。“不经历地震,体会不到人生短啊。”弟弟赵秀国一脸感慨。

唐山地震发生时,赵秀顺16岁,赵秀国12岁。由于中苏关系当时正处于冰冻期,赵秀顺的大哥还在另一间屋子里嚷:“苏联的原子弹来了。”赵秀顺一抬头,窗外也不知道有什么东西,乱七八糟地晃着。

他几乎是连滚带爬先出了屋。再一回头,房子全塌了。幸好屋顶上的一块挡板斜落下,赵秀国身材瘦小,被挡板遮住了性命。抖抖索索地爬出了废墟,他才回过神来,不是原子弹是地震!

“头上、身上全是土,光着脚,就像《唐山大地震》里演的那样。”赵秀顺回忆说。他搂着弟弟,两人拼命往天上看,希望能看到救援的飞机。

盼了几天几夜,兄弟俩又饿又渴。快坚持不下去时,飞机真的出现了。那是用来空投医疗设备和食物的飞机。

赵秀顺从废墟里扒出一截红色被罩,然后找了根棍子捆着,用尽全力地挥舞、挥舞。飞机上的人终于看到了他们。一个包裹从空中掷下,兄弟俩打开一看,是大饼,还热着。

“我后来才知道,那些大饼是安徽的老百姓省下粮食做的……”说不下去了,赵秀顺掩面哭起来。

直到今日,弟弟赵秀国对任何摇晃都特别敏感。哪怕是坐在柔软的沙发上,只要旁边有人抖抖身子,他就会浑身一激灵,“整个心都提在嗓子眼上”。

地震过后,兄弟俩成了孤儿。“那时遇见幸存的人,就问你家还有几个人?大家都一样,每家都有遇难的。”赵秀国说,“第一天晚上还在一起的人,可能第二天就没了,所以我们之后特别珍惜生命。”

之后赵秀顺进了当地居委会做临时工。他本来舍不得把弟弟送去河北育红学校(当时的孤儿院)读书,但听说那里每天可以有一个苹果吃,就同意了。

当然,孤儿院的待遇不止有苹果,赵秀国觉得生活挺滋润。但他不喜欢读书。业余时,他爱好做模型玩,还曾经得过青少年模型大赛的二等奖。

初中毕业后,赵秀国回到了哥哥身边。他做修理、做钳工,赵秀顺则被调到了当地一家汽车修理厂,兄弟俩还算是同行。工作以外,两人有时会想起家人,特别是去世的父亲。赵秀顺记得,父亲生前在开滦矿当司机,每次开车回家后,两兄弟就跑到车前这看看、那摸摸。

“嘿,有什么好看的!”父亲训斥道。“我们也想开车。”“会开车算什么,有本事造辆车!”

最后这句话,在赵家兄弟脑海中,打下了深深的烙印。

真正动手造车,是受了2004年上海第一次主办F1方程式赛车的刺激。

“中国的土地上,跑的都是些外国车。”赵秀顺很不服气,“我们自己造一辆吧!”

当时,经过企业改制、下岗风波,赵秀顺与赵秀国在路边自己开了家摩托车修理部。决定下了后,两人就在店里造车。知道兄弟俩想法的人没有一个不笑话他们的,“你们要技术没技术、要设备没设备,要资金没资金,还想造车?”

不过,赵秀顺与赵秀国已经有了自己的打算。一把榔头,两把扳手,两个人把防盗门卸下,捡了一大堆易拉罐,还拆了自行车。“原材料都是从周围能找到的零件上凑,还环保。”

一年多后,一辆F1真的从他们小店里诞生了。两人还认真地向外界解释,“就是要通过自己造的赛车给国内大制造商们以压力”。

此后,兄弟俩也没停住脚,他们的第二件作品瞄准了经典老爷车。原材料还是从自家凑。

“我们这辆车,是吸取各家之长。”两人谈及自己的理论,“1:1是抄袭,1:2是模仿,1:20就是创新了。”但创新的过程仍然艰苦。由于过于专注造车,两人的摩托车修理生意索性关门闭业,赵秀国还因为妻子不理解自己,离了婚。

“到我们这个年龄了,选择一件事情就要坚持到底。人坚持理想不容易。” 赵秀国解释道。唯一让两人有些尴尬的是,他们不好意思和别人握手,因为油污留在指缝间,总也洗不干净。

今年5月,兄弟俩历时两年造的老爷车终于问世。唐山人给它挂了个牌号“唐山-兄弟之光”。

【欢迎转载 请注明来源】